Behavior Based Safety

労働安全衛生対策は、発生した労働災害の原因を究明し、類似災害の再発防止策を確立することが多いです。

しかし、作業者の労働環境の変化、ハザードの多様化により、作業者が対応し切れず、ヒヤリハットが発生しています。

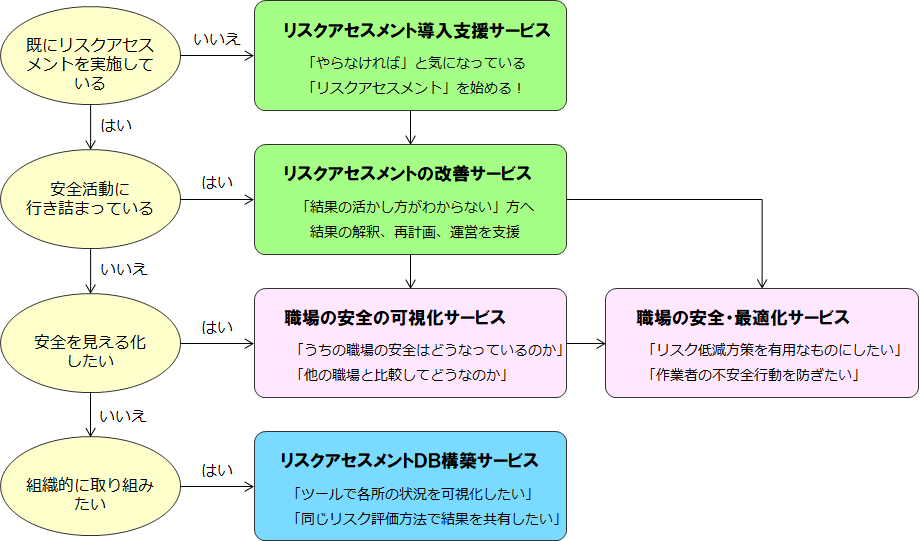

これを防ぐには、職場の潜在的なハザードを見つけ出し、事前に的確な方策を講ずるリスクアセスメント及びリスク低減措置の検討が必要となります。

実際のところ、労働安全衛生法第28条の2では、危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(リスクアセスメント及びリスク低減)の実施が明記されています。

一般的にリスクアセスメント及びリスク低減措置は、次の流れで進めます。

1)危険性または有害性の特定

2)ハザードごとのリスクの見積もりと評価

3)リスク低減のための優先度の設定、リスク低減措置内容の検討

4)リスクの低減措置の実施

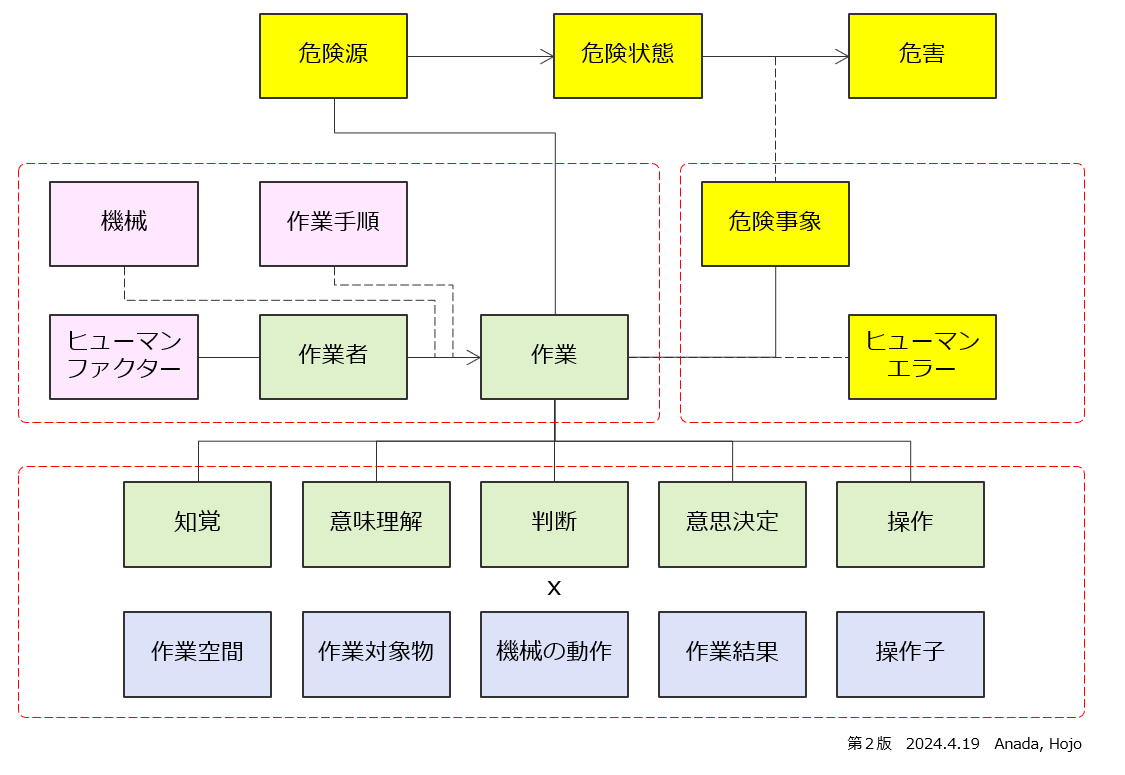

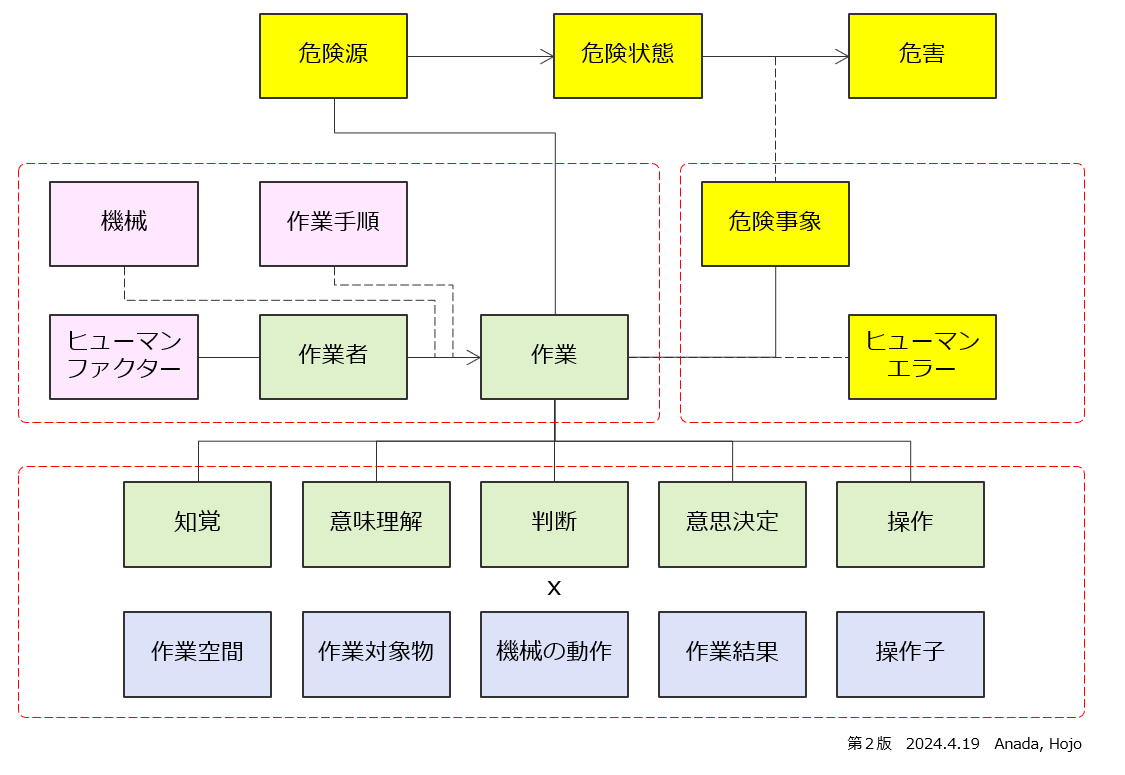

作業により危害が生じる仕組み

ここで、現場で使用する機械のリスクアセスメント及びリスク低減は、メーカーで実施されます。

問題は、個々の現場の作業環境を配慮していない(し切れない)ところ、人が原因となるリスクはヒューマンエラーとして扱われ、検討されないことが多いところにあります。

リスク低減措置が、使用上の情報や教育に偏ったり、注意喚起や精神論に依存しないことも重要です。

よって、機械を現場で利用する者、安全管理者が、作業環境の条件を考慮してアセスメントを実施し、リスク低減措置を検証する必要があります。

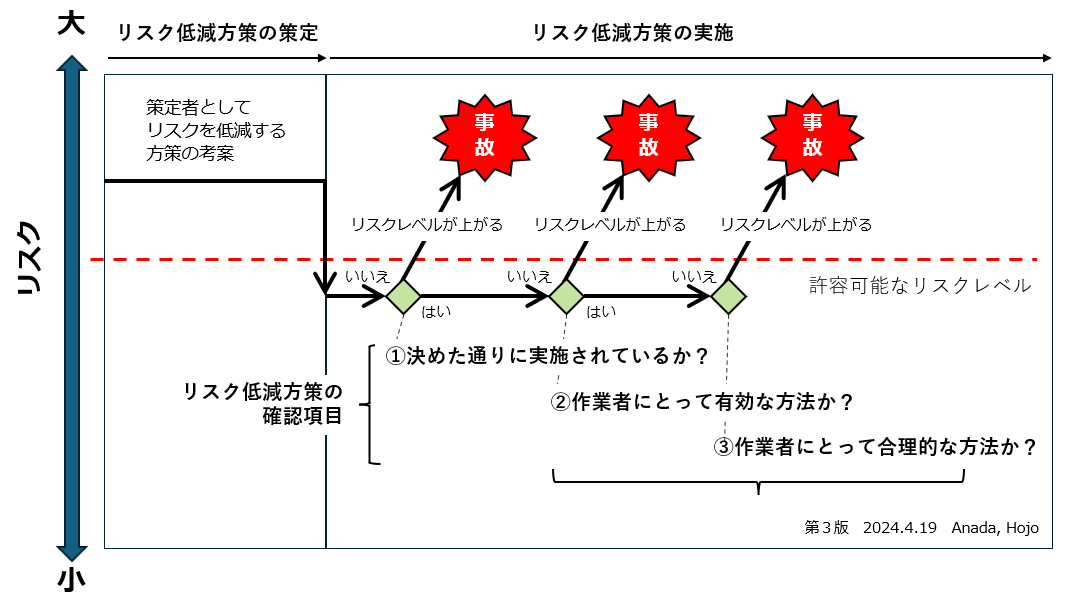

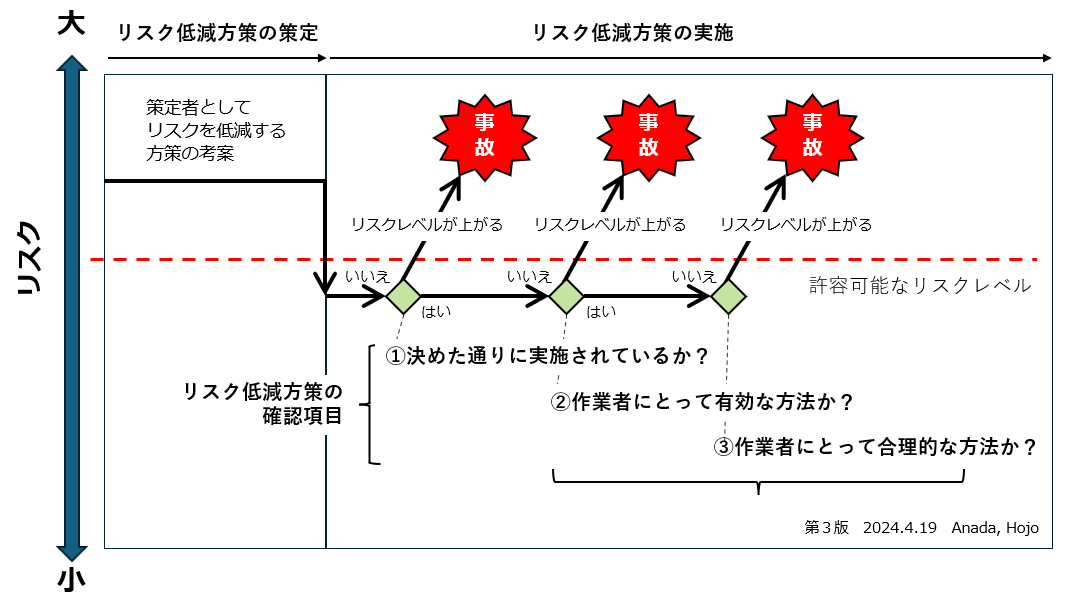

ここで、検証すべきことの観点は3つあります。

リスク低減方策の検証

①決めた通りに実施されているか?(適合性)

②目標達成に寄与しているか?(有効性)

③作業者にとって合理的な方法か?(妥当性)

①は比較的容易に測定できますが、②と③の測定には工夫(実験計画)が必要です。

また、検証の際には、不安全行動が安全行動に変わることを測定し、定量的エビデンスを残すことも有用です。

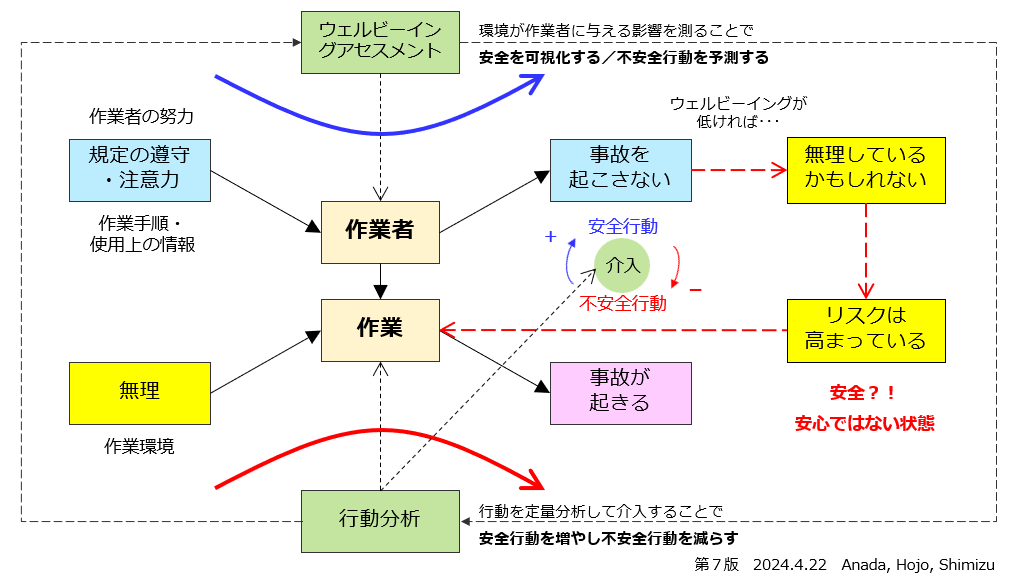

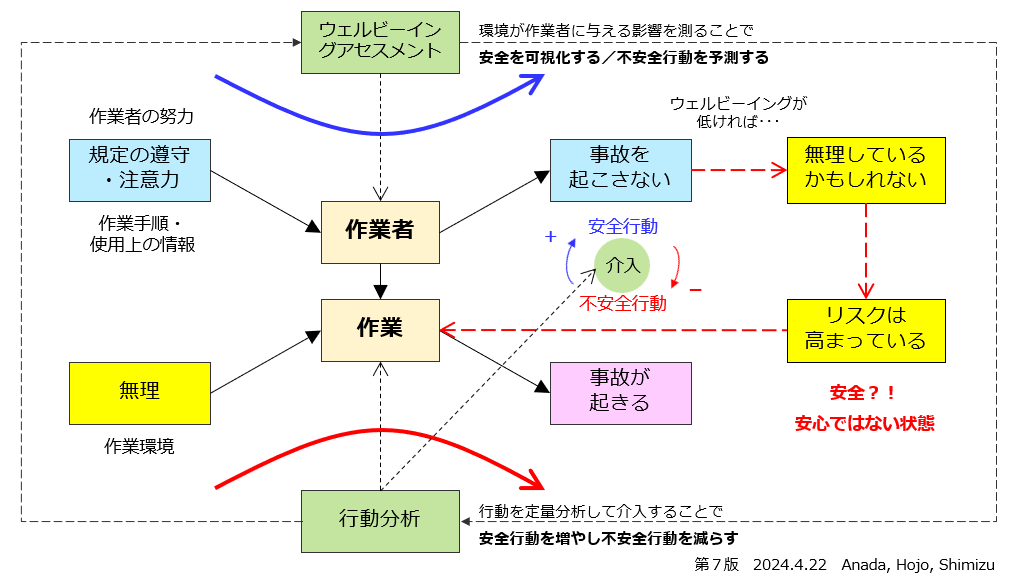

この定量評価で役立つのが「行動分析学」です。

行動分析学の視点で考えると、人の不安全行動の変容、または増強しているのは環境要因であって、この環境要因と行動の随伴性に着目して改善していくアプローチが必要なのです。

産業安全ウェルビーイングと行動分析学

(共同研究者 北條理恵子 先生の論文から許可を得て作成)

well-being

ウェルビーイングとは、世界保健機関(WHO)により「身体的・精神的・社会的に良い状態が続くこと」と定義されていますが、企業活動においては社員が「能力を発揮できる状態」と解釈できます。

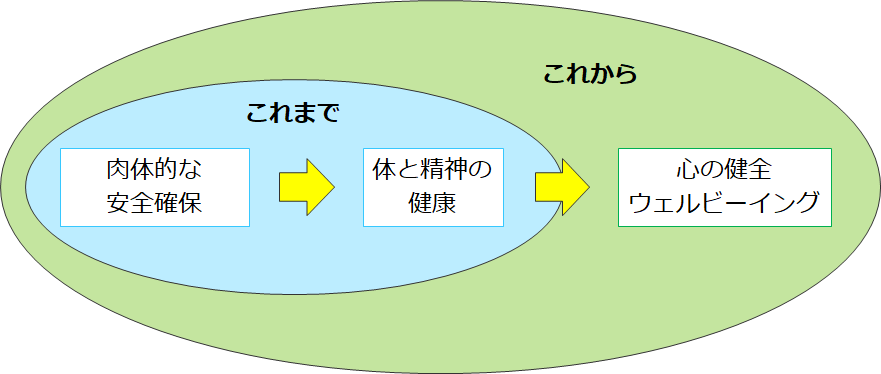

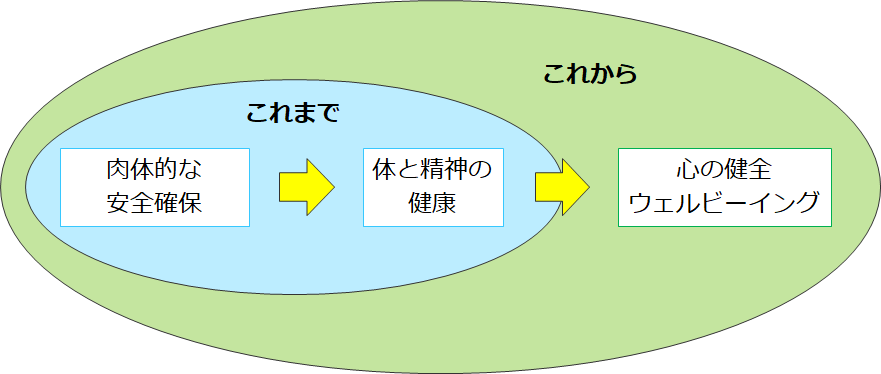

さらに、これからの労働安全について考えると、労働災害のネガテイブなリスクを減らすことだけでなく、より幸福で、自己実現をかなえる作業現場を目指すことが必要です。

向殿政男 安全、健康、ウェルビーイング セーフティダイジェスト、第68巻、第11号 の内容から作成

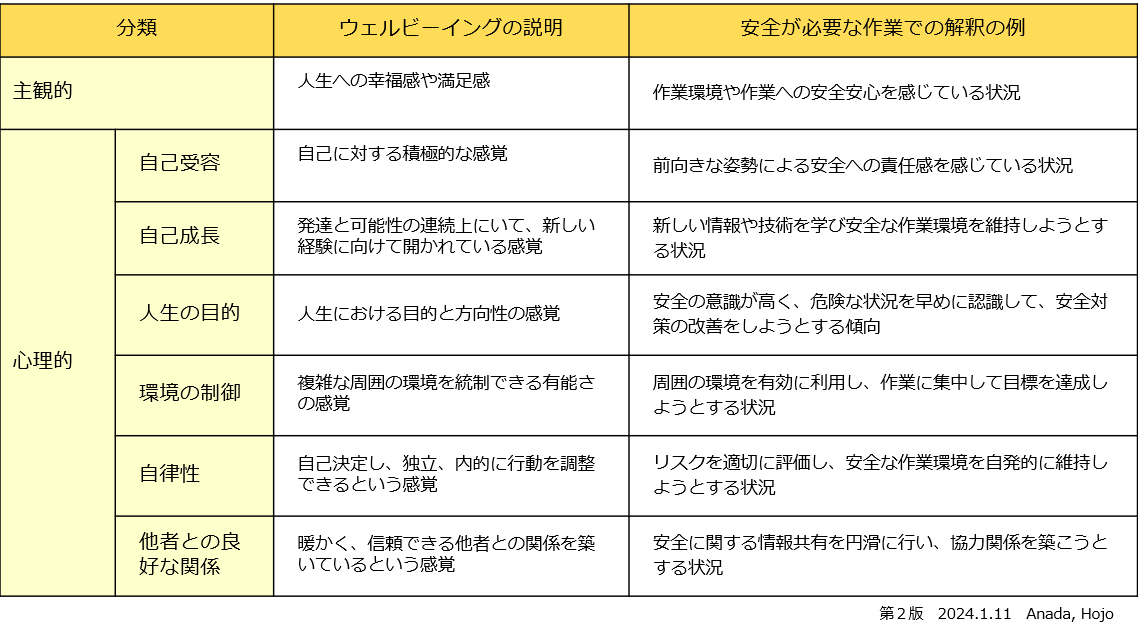

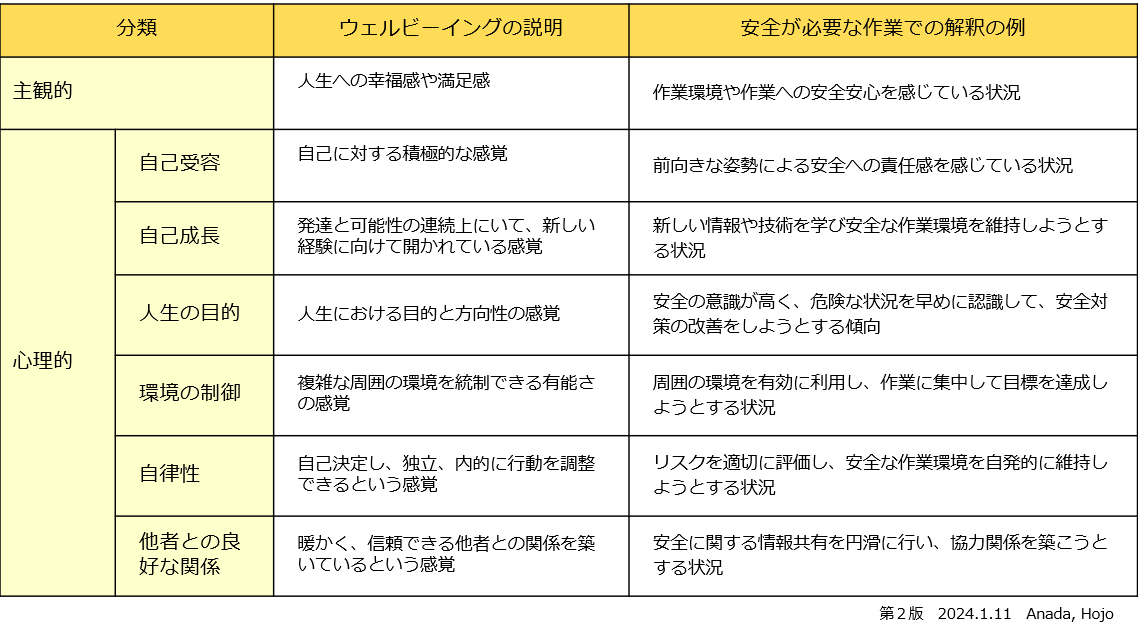

私たちの研究では、この第一歩として、産業安全ウェルビーイングの定量評価手法を普及させる啓蒙活動を進めており、主観的ウェルビーイングと心理的ウェルビーイングに着目しています。

今後は、作業スタイルや作業者の背景を考慮し、より感受性の高い尺度を構築し、多様な職種に対しても検証していきます。

安全が必要な作業におけるウェルビーイングの解釈

そして、ウェルビーイングを可視化した後、「行動分析学」を応用した手法により、「職場の最適化」を支援していきます。

まずはウェルビーイングを測ることから。

是非、一緒にウェルビーイングな職場を作りましょう。

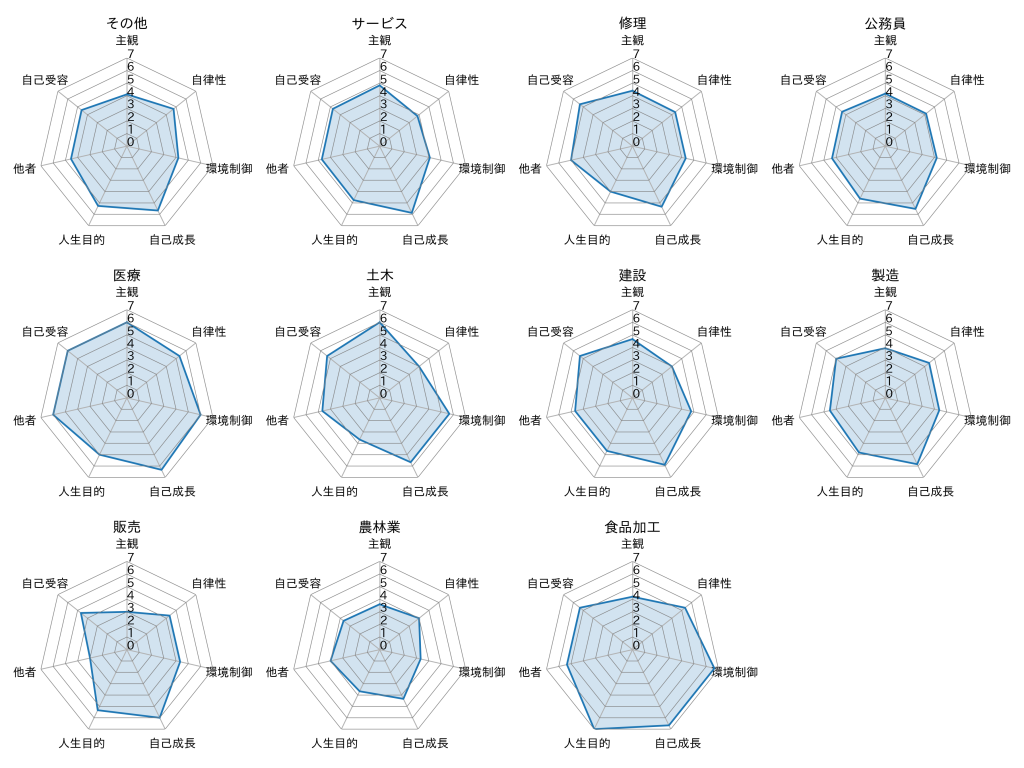

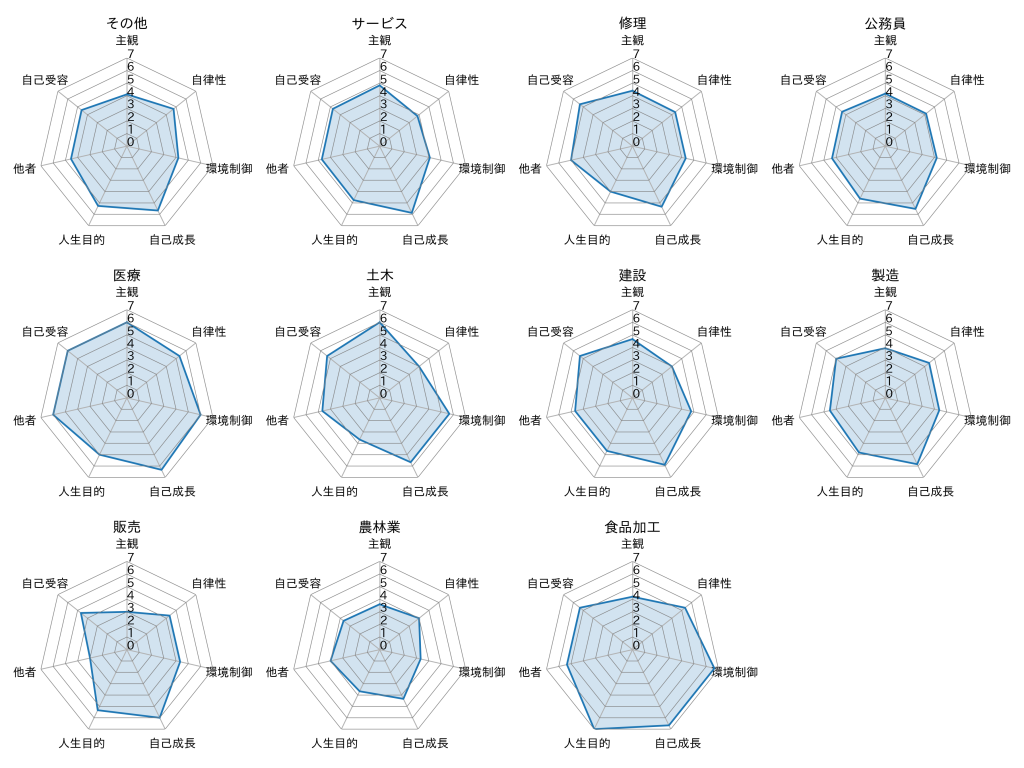

緑十字展2023に合わせて、2023年9月から12月までの間、産業安全ウェルビーイングアンケートを行いました。

皆様のご協力により、様々な業種におけるウェルビーイングのレーダーチャートの形の様子がわかりました。

この結果を分析しまして、長岡技術科学大学の北條理恵子先生が SIAS 2024 で発表しました。

産業安全ウェルビーイングアンケート結果(n=92)

働く人のウェルビーイングの見える化と行動分析学的手法による職場の改善

2023年9月29日の第82回全国産業安全衛生大会において、北條理恵子先生のご講演がありました。

北條先生から許可を頂き、講演の概要を紹介いたします(無断転載禁止です)。

2023年9月29日(金)の第82回全国産業安全衛生大会において、長岡技術科学大学の北條理恵子准教授による「働く人のウェルビーイングの見える化と行動分析学的手法による職場の改善」の講演がありました。アンケートやバイタル測定により「職場のウェルビーイングを見える化」し、その結果をもとに行動分析学的介入を行って「職場の最適化」を進めるものです。

まず、ウェルビーイングについて説明がありました。ウェルビーイングには、瞬間的・感覚的な喜びとされる「主観的ウェルビーイング」と、努力の後の達成感や生きがいとされる「心理的ウェルビーイング」の2つがあります。職場に当てはめてみると、主観的ウェルビーイングが高い職場は安心感があり、心理的ウェルビーイングが高い職場はやりがいを感じられると考えることができます。本研究の結果から、職種や業種、職位により個人が感じる主観的ウェルビーイング・心理的ウェルビーイングの程度に違いがあることが分かったそうです。今までの研究は、専ら比較的長い時間(例えば人生)のウェルビーイングを調べるものでしたが、北條准教授の研究は、職場におけるウェルビーイングを初めて詳細に調べたものと言えます。

次に、行動分析学的介入による職場の最適化についての説明がなされました。行動分析学とは、行動を定量的に計測し、行動の予測と制御を行う心理学の一学派です。ヒヤリハット報告を例に行動分析学について説明すると、本来のヒヤリハット報告は職場や作業の危険性を認識して安全にするためのものですが、ヒヤリハット報告すると責められる状況も少なくありません。このような場合、まず、報告をしたという行動とヒヤリハットの内容は分けて考えます。そして報告をしたという行動には賞賛などの報酬を、ヒヤリハットの内容については個人的な責任を除外して環境の改善を行います。そうすることで報告行動の強化にあたり、よりヒヤリハット報告が増えるようになると考えます。このように、「適切行動」には賞賛を与えるシステムは、産業現場にはあまり見られないものです。働きがいややりがいを評価し、高めるような組織のシステムが今後必要になってくるだろう、と北條准教授は考えています。

行動分析学の安全についての研究領域は、産業安全行動分析学(Behavior -Based Safety)と呼ばれており、北條准教授らは、このBBSを産業界に普及するべく邁進しておられます。